かつて性愛の世界とは向こう側にいくものだったが、今は日常のなかにある

|

──この映画を製作することになったきっかけを教えていただけますか。 |

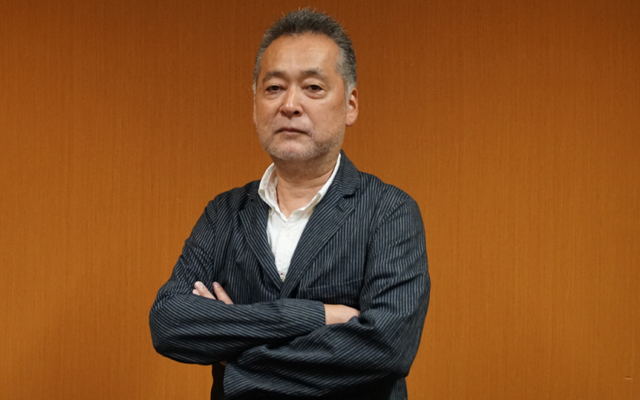

瀬々敬久監督(以下、瀬々監督):この映画のプロデューサーと、女性を主人公にした映画企画をいろいろと進めていたのですが、実現がなかなか難しくなくなった時に、KADOKAWA映画さんからこの「最低。」という本の映画化をやりませんかと言われ、原作を読んでみたのです。

現役AV女優の方が書いた小説でしたが、業界裏話とは違って、日常を描いている点が興味深く、引き受けました。

──進めていた企画とは、同じようにAV女優の話だったのでしょうか?

瀬々監督:いくつかあって、ひとつは練炭による不審死事件を起こした木島佳苗の事件をモデルにしたもの。でも、これは題材的にちょっと難しい(苦笑)。それから違う原作ものも進めていました。でもある種、女性映画的なものはやろうとしていたわけです。

──キャストについてですが、女子高生役の山田愛奈さんはオーディションですか?

瀬々監督:森口彩乃さん(美穂役)と、あやこ役の山田愛奈さんはオーディションですね。AV女優の話の映画だというと、やってくれる女優さんは、なかなか少なくて。

──それは、脱がなくてはならないからですか?

瀬々監督:それだけではなく、AV女優という役をやるだけでマイナスイメージになるみたいで、キャスティングしてもOKと言ってくれる人は少ないですね。

そういう理由も含め、オーディションを始めたのですが、最初、森口さんは佐々木心音さんが演じる役で来てくれたのです。ところが、彼女は雰囲気が人妻っぽい感じでとてもいいので美穂の役でお願いしました。山田さんに関しては、芝居をやってもらったのですが、そのテンションが高いのです。それがいいなと思った理由ですね。

──佐々木心音さんとは『マリアの乳房』(14)で組んでいらっしゃいますね。

瀬々監督:今回は、全て新しい人でいこうというところもあったのですが、時間も迫ってきましたし、佐々木さんなら気心も知れているし、やはりお願いしようという事で決まったのです。

──山田愛奈さんは映画初出演なのですよね? ドラマとか、少しでも演じたことはないのですか?

瀬々監督:新潟の高校生で、俳優の経験はなかったですね。モデルの仕事をやっていて、その場合はこっちに来たりしていたみたいです。

──異母姉妹の設定は原作にあったのでしょうか?

瀬々監督:原作はそれぞれ独立した短編集なので、まったく繋がりはないのです。でも、オムニバスにはしたくなかったので、人物が絡まっていくような話にしようと思いました。原作は4本あって3本は彼女たちの話ですが、もう1本はAVモデル事務所の社長とAV女優のラブストーリーなのです。他の3本と違って、日常っぽくないなあと思い、その男女のラブストーリーは削ったのですが。

日常の横にごろりと性愛がある

──その日常にこだわった理由はありますか?

瀬々監督:例えば、僕らにとっては石井隆さん原作の日活ロマンポルノ『天使のはらわた 赤い教室』や、相米慎二さんの『ラブホテル』とかが、性愛映画といいますか、ラブシーン映画では極北じゃないかと思うのです。あの頃ってセックスが向こう側にあったと思うのですね。

『赤い教室』のラスト、蟹江敬三がやっぱり自分はドブ川を渡れないという感じで、その向こう側には水原ゆう紀がいて、その後ろ姿を見送るというシーンで終わるのです。

性愛の世界というのは向こう側で、そこには凄い世界が待っているのだと。そこにたどり着くのは、普通の人には出来ないというのがイメージじゃないですか。団鬼六にしても伊藤晴雨にしても、まあ歌舞伎の心中ものにしてもそうですよね。

──何かを越えなきゃ、飛び越えなくちゃいけない。

瀬々監督:ひとつ越えないと、男女の性愛は全うできないというのがある。『愛のコリーダ』(大島渚監督)もそうですよね。そういう世界観だったけれど、今は多分、AVが始まってからは特に顕著に、日常の横にごろりと性愛があるのだという世界観に変わったのじゃないかと思うのです。それが面白いなと思って。

だからそういう意味では、日常の夫婦生活だとか、親子の間にもAVっていうものが介在して、そこにも性愛が転がっていて日常生活が行われているという世界観を提示したいという気持ちがあったのです。

──そのAVが日常の中に転がっているという感覚は、いつ頃かと思ったりします。

例えば、一線を越えることと並行してあったのか、それともチェンジしていった感じなのか…。

瀬々監督: 90年代とか、ピンク映画を作っていた頃は並行しつつというか、自分は両方やっていたつもりなのですけれど。アダルトビデオが出てきた頃ではあるし、そういう意味では日常的な性愛と共に、また一方では乗り越える性愛の、その両方が混在してやっていたつもりなのです。

今は、一線を越えるという、ある古典的なラブストーリーのパターンは、なかなか現実でやるのは難しいような気がしているんですね。それを犯罪や事件とかに絡ませれば出来るのかもしれませんが。

──事件を絡ませないでやると、今では違う感じですかね。

瀬々監督:そのピンク映画の脚本を書いていた頃、『ニッポンの猥褻』というタイトルで書いてくれと頼まれて、日本のわいせつをいろいろ調べたのです。そうすると「滑稽新聞」の宮武外骨が書いている面白いものがあって、わいせつというのは近代が作ったものだと。明治維新以後に出来たもので、それ以前は、江戸時代は混浴であったし、春画もモロ出しにしていますよね。そのように日本は性に対して大らかだった。

でも、それが明治維新になって西洋の文化が入ってきて、明治維新の高級官僚たちが西洋に行った時、自分たちの部下がふんどし一丁で街を歩いていたのでは恥ずかしい。それで、わいせつは罪だという法律を作ったのだというのが書いてあったわけですね。これは面白いと思いました。まあ、だから大島渚が「わいせつがなぜ悪い」って言ったのか、そこにあると思うのです。わいせつはそもそも悪いものなのかと。明治の近代化が生み出したものではないのかと。

──庶民側のものといいますか。

瀬々監督:そういう意味ではAVが今、広がっているというのは、江戸時代の日本の伝統にもう一回戻っている感じではないかくらいの考えでもおかしくはない。

東京、AV、労働の三つがキーワード

──なるほど。ちょっと映画に戻って(笑)、あやこの母である高岡早紀さんと、娘・山田愛奈さんの自転車のシーンがとってもフォトジェニックで、映画的でした。

瀬々監督:映画的ね(笑)。いや、あれは意識して撮ったのですけれど、映画全体でスローモーションを多用しています。スローにするとエロスがあります。ふとした日常の仕草も時間が引き伸ばされて。特にあの自転車のふたりとか、母娘だけど妙に艶かしいというか。

──高岡早紀さんの役は、得体の知れない母親というか本心がどこにあるか分からない感じがします。原作もそうなのですか?

瀬々監督:いや原作は

──みんなで飲んでいるシーンでも虚無感ありましたね。

瀬々監督:あの虚無感、恐ろしいですね(笑)。あれはすごいと思いますね。僕らの想像を超えて素晴らしいと思いました。

──登場人物の誰もが、今いる場所から一歩でも動く。映画のひとつのキーワードであったりしますか?

瀬々監督:そういうことはあると思いますよ。原作で非常に面白かったのは、東京をすごく意識しているところなのです。東京タワーが出てきたり、やたら東京という場所を意識しています。これは東京、AV、労働の三つのキーワードだと思いました。

AVは、あの彼女たちにしてみれば労働じゃないですか。だから東京は労働する場所で、そこは別の世界だと。そういう感覚が非常に面白いと思ったのですね。その感覚は大切にしたいなというのがありました。

──最後に、コンペに選ばれた感想をお聞きしたいのですが。

瀬々監督:映画祭は賞を競うものでもありますが、むしろそれよりも様々な人たちとの交流が大事で、それが醍醐味だと思うのです。

その経験ができるのは嬉しいことですし、先程も記者会見の壇上で言いましたが、AVの世界を撮った作品がコンペに選ばれたというのは、ある意味、画期的なことですよね。普通は、ちょっと怖気付いたりするじゃないですか。そういう意味でも非常に嬉しいと思っています。

2017年9月26日(火)六本木アカデミーヒルズ49

インタビュー取材・構成:小出幸子(東京国際映画祭事務局)

第30回東京国際映画祭

コンペティション部門出品作品

『最低。』

監督:瀬々敬久

原作:紗倉まな

キャスト:森口彩乃、佐々木心音、山田愛奈

公式サイト

チケット発売中

一般¥1500/学生¥1000

【上映スケジュール】

10/31(火) 20:00~ TOHOシネマズ六本木ヒルズ Screen7

11/ 2(木) 16:40~ TOHOシネマズ六本木ヒルズ Screen9